ニュージーランド沖、ガラパゴス諸島周辺、そして日本の駿河湾など、今年に入ってからも世界中の深海から次々と新種が発見されている。

「深海はまだまだ未知だらけ」だと教えてくれてる新種の生物との出会いにはいつもワクワクするけれど、誰が、どうやってそれを新種だと判断しているのだろう?これまでに400を超える新種を世に報告してきた、分類学者の駒井智幸先生に尋ねた。

新種だとひと目で見抜く職人技

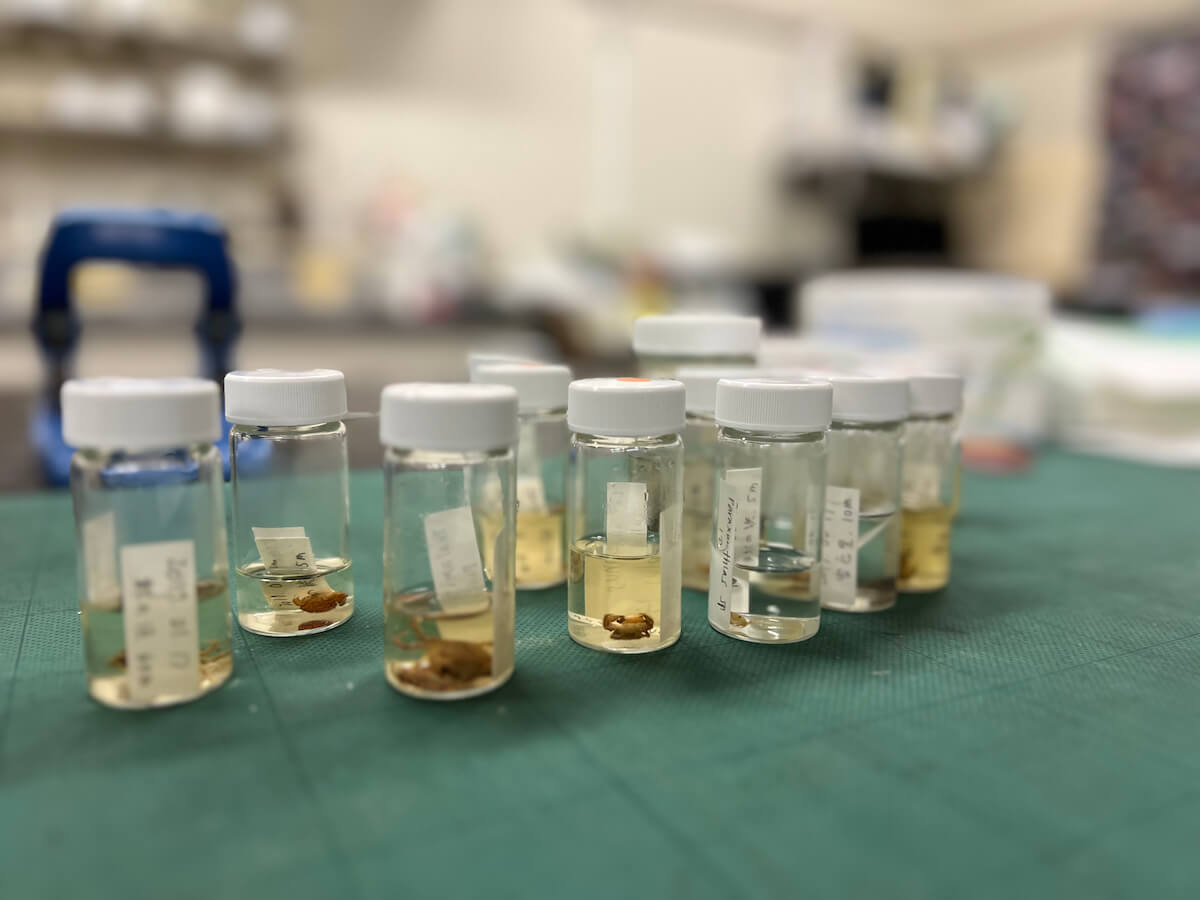

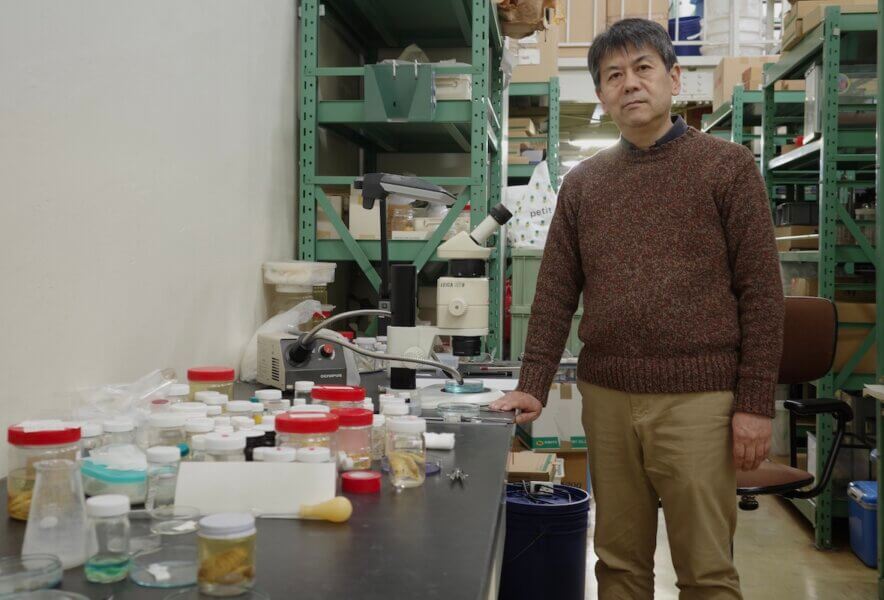

エビやヤドカリなどを含む十脚目の分類が専門の駒井先生は、千葉県立中央博物館に所属している(※2024年4月の組織改変により現在は地域連携課長)。訪れたのは千葉市内、大きな博物館の奥深くにある部屋のドアを開けると、作業台の上に置かれた小さな標本瓶がまず目に留まった。

指の先ほどの小さなカニの標本がたくさん。

「それ、ダイビングインストラクターの方から送られてきて、昨日までずっと同定作業してたんです。熱心な方は『お客さんに生き物の名前を正確に伝えたい』って、コンタクトを取ってこられます」

生物分類における同定とは、種名を調べる作業を指す。駒井先生のもとには日々、新種かどうかも含めて、その生物が何かを調べてほしいとの依頼が国内外から届くという。同定作業を経て「ナニモノか」をあきらかにするのが分類学者だ。

種を調べるというと、標本と文献とを見比べて「むむむ……」とやるようなイメージがあるけれど、駒井先生の場合は必ずしもそうではないらしい。

「自分が研究対象にしてる地域外で採集されたものだと、文献にあたって最初から調べなきゃならないケースもあるんですけど、そうでなければ科はなんであるか、ものによっては属までひと目で分かります」

生物は上位から順に界、門、綱、目、科、属、種の7階級に分類されてきた。「属まで分かる」とはつまり、正体をほとんど見抜いていることを指す。しかもひと目見ただけで、というのは長年の経験があってのことだ。

さらに、同定作業に日々取り組んでいると、パッと見た時に「あ、これは新種ではないか?」と感じる標本に出会うことがあるという。2023年4月にサンシャイン水族館のスタッフが採集し、のちに新属新種として発表した「トリノアシヤドリエビ」が、まさにそうだった。(トリノアシヤドリエビについてはこちら)

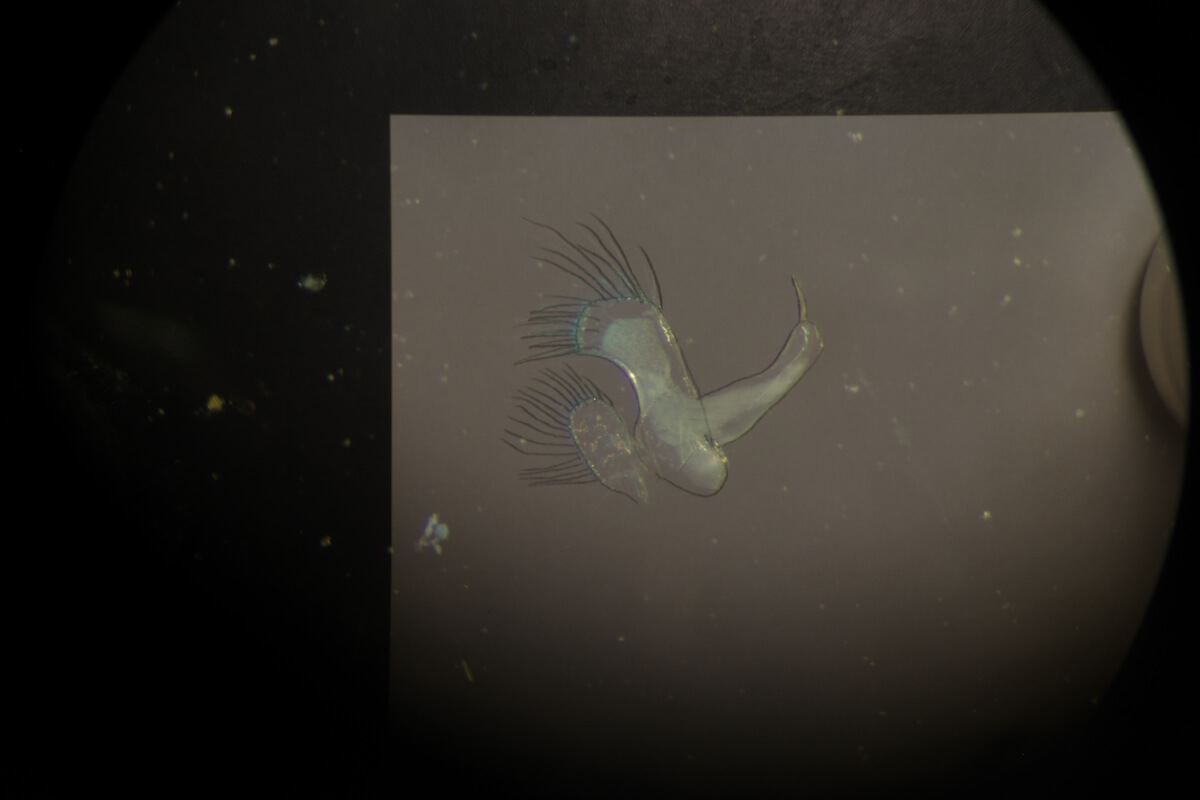

身体が窓のように透明になっているのが特徴のトリノアシヤドリエビ。

「トリノアシヤドリエビの場合は、もう見た瞬間に『新属新種かな』と。形態情報の組み合わせでそう判断する、直感じゃないんですよ。それだけ形が変わってましたから。その後は文献にあたったり、近縁種の標本があれば、それを検討したりします」

そう言って、研究室の奥へと消えて行く。

「ナニモノか」をあきらかにする知の蓄積

声のする方に行ってみると、スクラップブックやファイルがぎっしり詰まった書棚に手を伸ばす駒井先生の姿があった。

「研究を進めるために集めた文献です。今はPDF化されてるものが多いので、ここにあるのは必要最小限ですけど、それでも棚が崩れたら埋もれますね(笑)」

背表紙に書き込まれているのは、文献の著者名と発表年。世界中の研究機関や図書館から取り寄せたコピーや、同業の研究者からもらった別刷(※)が棚に並んでいる。研究者の先生方の居室が、本や書類であふれかえりがちな理由が分かった気がする。※別刷とは、論文集や学術雑誌などから特定の論文を抜き出して印刷し、冊子のように製本したもの

この棚が自宅寝室にあるなら落ち着かない。ここが研究室でよかった。

ぎっしり詰まったファイルの中には“1865”と書かれたものも。なんと159年前にフランスの動物学者がまとめた研究成果だ。

「われわれ研究者が論文を出せば、それが基礎となって先につながっていく。ぜんぶ蓄積です。修正と蓄積」

1865年というと、日本は慶応元年。まだ幕末の騒乱状態にあった頃だ。

詳しく調べる必要があると判断された標本は、これまでに発見され名前がついてきた生物たち、つまり既知種と同一種なのか、あるいは別種と認識できるのかを見極める。さらにDNA解析などもおこない、「既知種のどれとも違う特徴がある、あるいは遺伝的な分化が認められる」という根拠が得られると新種として発表することになる。先人たちが残した膨大な知の蓄積に下支えされて、今を生きるわたしたちは新種の生物と出会うことができるのだ。

顕微鏡を覗いて何百年後の未来を見る

駒井先生が日々、百数十年前の文献にあたるように、これから発表される論文も未来の研究者たちの助けになる。それだけに、新種を発表する論文には標本を実際に見なくても特徴がわかるよう、わかりやすい図や写真を掲載するなどの工夫が必要になる。

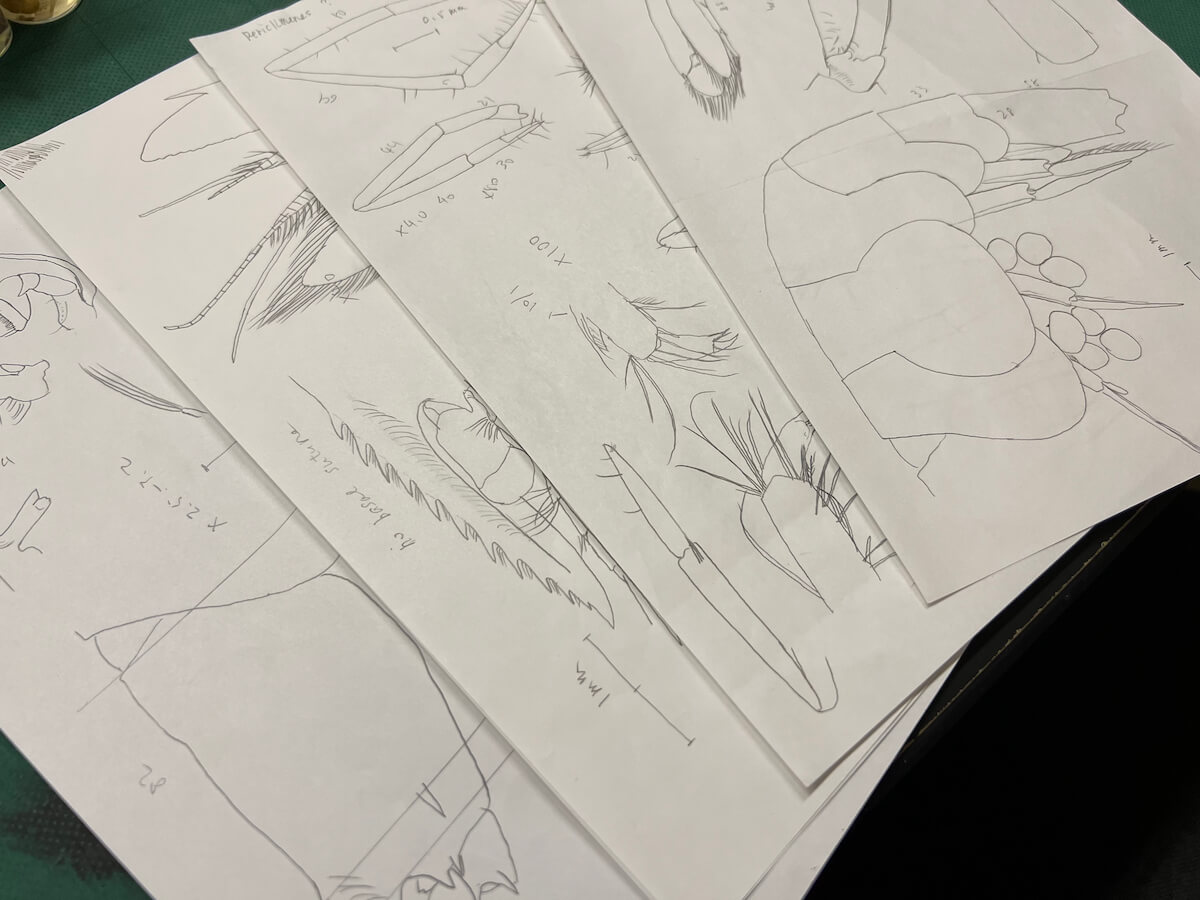

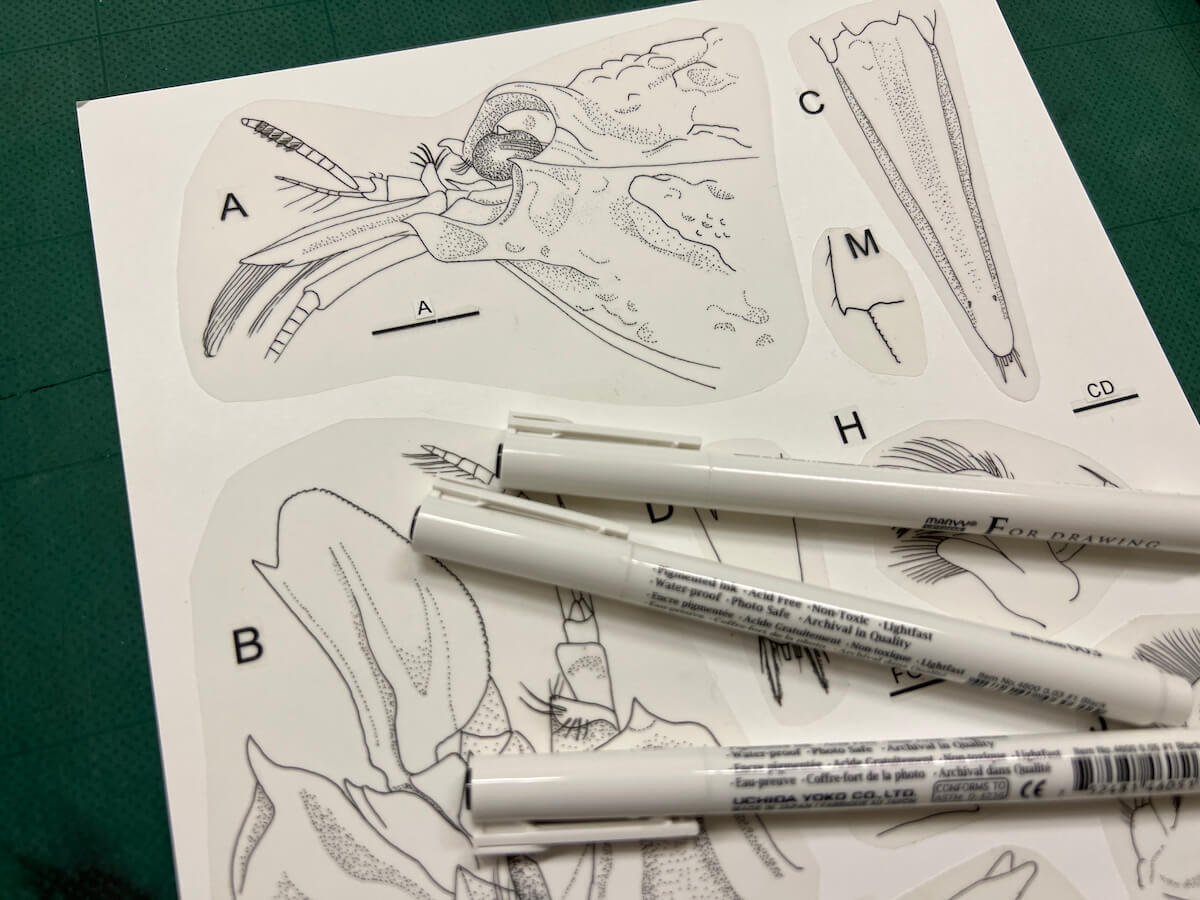

「新種であるということになれば解剖します。脚を一つひとつ外して、描画装置付きの実体顕微鏡を使ってスケッチを取る。外して描いて、外して描いて。たとえばこれがトリノアシヤドリエビの原図ですね」

小さなエビをバラし、鼻息で飛んでしまいそうなほど小さなパーツをもとに描かれた原図。

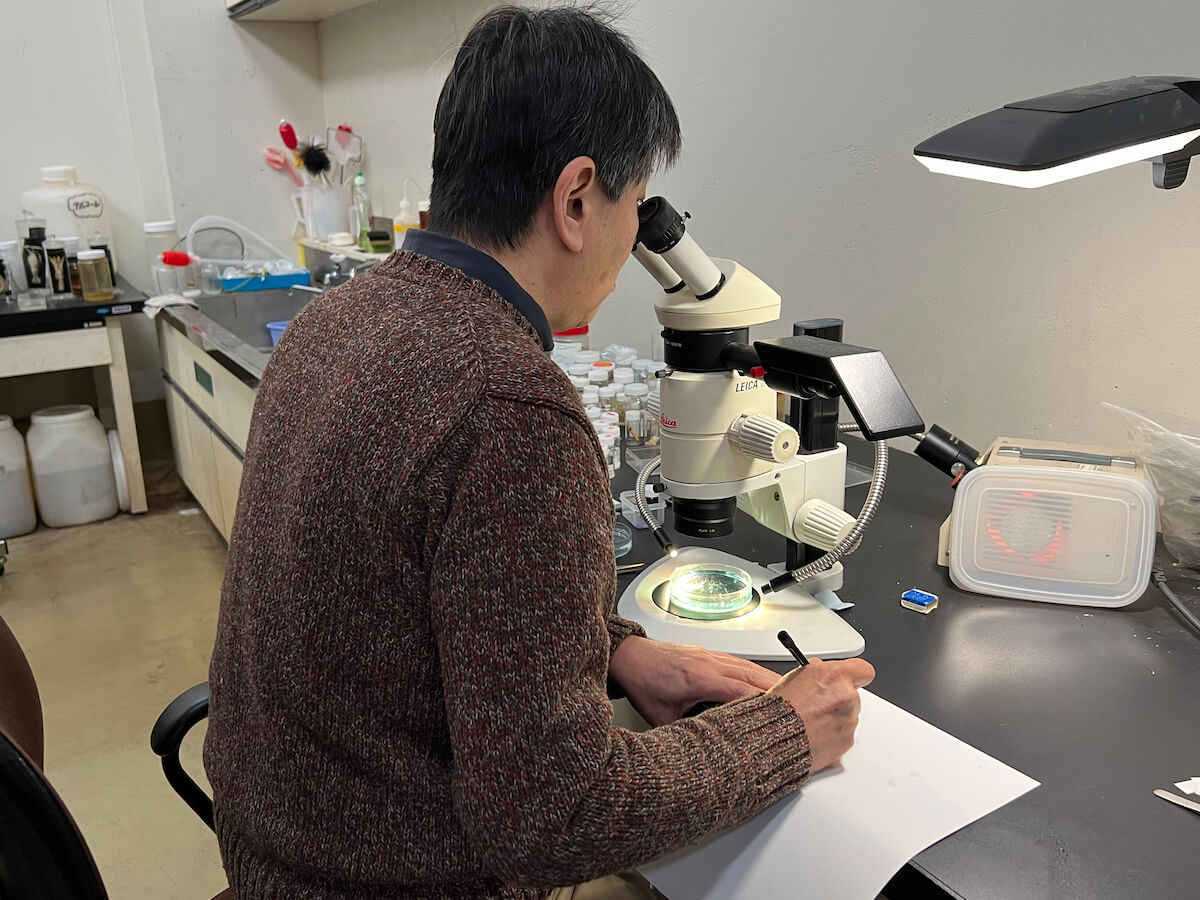

描画装置付き実体顕微鏡は右のレンズが描画装置につながり、下についている対物レンズで捉えた対象をなぞることができるようになっている。

これが描画装置付き実体顕微鏡。実際に下絵を描いてみせてくれた。

双眼鏡を覗く駒井先生の目には、右と左の像が重なってこう見えている。

駒井先生が解剖したトリノアシヤドリエビもそうだったように、実際に描いて見せてくれたデモンストレーション用のエビもあまりに小さい。それでもシャーレの中で手際よくかつ丁寧に解剖され、紙の上に描き出されていく。

割り箸の先に細い針をつけたお手製の道具で指先に乗せるのも大変そうなエビを慎重に解体する。

「シャープペンシルを使って下絵を作っていくんです。その下絵を適切なサイズにコピーして、墨入れ用のペンでトレースして仕上げていきます。学部生のころからやってますからね、慣れたもんですよ」

トレースは描き心地を重視したこだわりのペンで。

図が完成したら、その生物が新種だと判断した根拠を記述した論文へと仕上げていく。投稿された論文は、発表される水準に達しているかどうか評価する「査読」を受けたのち、世に発表される。この論文発表がニュースになることで、私たちは日常生活の中で新種発見を知ることになる。

解剖したあとの標本は、外科医並みの縫合技術で復元され液浸されている(右手前)。

今回例にあげたトリノアシヤドリエビは、その「ホロタイプ」—新種とされた生物の学名を担う唯一の標本として千葉県立中央博物館の収蔵庫に保管されている。

いつか、世界のどこかの海で採集された小さなエビがナニモノかを調べたいと思った研究者がいたとしたら、トリノアシヤドリエビの論文やホロタイプ標本を参照することもあるだろう。何千、何万の比較対象があるからこそ、新種を新種であると知ることができる。

「知ったことはちゃんと形にして、みんなに使ってもらえるようにする。自分だけが知っててもしょうがないんですよ。先につなげるために論文を書いて伝えていくのが研究者の責務です」

新種発見という報せの裏では、人間が存在する限り尽きることはないであろう好奇心に答えを返してくれる知の集積のアップデートがおこなわれていたのだ。生物を分類し、新種を発見するということは、未知の存在が既知に変わっていくということ。この世界をもっと知りたいと未知に挑む研究者たちの目は、自分がいなくなったあとの世界を顕微鏡の先に見ている。

掲載論文

https://doi.org/10.11646/zootaxa.5380.3.2

Komai,T. &Sakiyama,H (2023) A new genus and new species of palaemonid shrimp (Decapoda:Caridea),associated with the deep-sea crinoid Metacrinus rotundus (Echinodermata:Isocrinidae),from Suruga Bay,Japan. Zootaxa. 5380(3):227-246

コメント